Fieramosca, i 12 anni dopo la Disfida

fino al mistero della sua morte (1515)

Su Ettore Fieramosca, fra storia e leggenda, soprattutto in occasioni celebrative, ci si sofferma per tesserne le lodi (ma non manca anche qualche tentativo di appannarne l’eroica figura). Nel solco della ricostruzione storica, oppure su quello dell’epica figura romanzata da Massimo d’Azeglio, mitico è il suo profilo di capitano della nostra vittoriosa disfida.

Degli antefatti del celebre fatto d’arme, notevolissimi i resoconti giunti sino a noi. Scarse e approssimative invece le notizie sul periodo successivo al tempo del famoso Certame, fino alla sua morte che - a parte la data - è avvolta nella più completa incertezza.

Sappiamo per certo infatti che morì nello stesso anno di Consalvo da Cordova, nel 1515, entrambi in Spagna. Ettore a Valladolid il 20 gennaio, Consalvo a Granata il 2 dicembre. Dodici anni, dalla data della Disfida, non sono pochi. Ma è proprio su questo periodo che è calato come un velo di oblio poiché il nostro, al contrario degli altri dodici italiani vittoriosi a Barletta, avrebbe disertato i campi di battaglia che insanguinarono l’Italia, perdurando la guerra, fra alterne vicende, fra francesi e spagnoli, per oltre un quarto di secolo.

Cominciamo dalla sua romanzesca fine seguendo il drammatico racconto del d’Azeglio. Al termine della vittoriosa tenzone, a Barletta, il 13 febbraio 1503, il nostro eroe, disperato per la morte di Ginevra, avrebbe raggiunto il Gargano e nottetempo, fra il bagliore dei tuoni e la tormenta della tempesta, si sarebbe precipitato in mare dall’alto di una rupe, fra i burrascosi marosi dell’Adriatico.

Quando Giovanni Pascoli, proveniente dalla natìa Romagna, scese in Puglia, diretto a Matera dove avrebbe insegnato un paio d’anni, nell’intravedere, di lontano, i rilievi montuosi del Gargano, avrebbe riconosciuto - non privo di una fervida immaginazione - il monte dal quale Ettore si sarebbe lanciato nel baratro. Gli storici invece - senza farsi suggestionare dalla fantasiosa leggenda - avrebbero anzi tentato di ricostruirne la vita dopo l’epica impresa pugliese.

Due mesi dopo la Disfida, il 28 aprile, gli eserciti francesi e spagnoli si scontrarono in una battaglia sanguinosa e definitiva per le sorti della guerra. Nella battaglia di Cerignola rifulse ancora una volta il valore del Fieramosca e degli altri cavalieri italiani. E fu anzi il nostro eroe che, al comando di una brigata di cavalieri, inseguì folti drappelli di francesi in fuga verso Capua.

Dopo Cerignola, Gaeta, l’altra battaglia di quel memorabile millecinquecentotre, come lo definisce Guicciardini. Sul ponte del Garigliano, il 28 dicembre 1503, si confrontarono ancora una volta le armi francesi e quelle spagnole. Da un lato l’esercito francese comandato dal Baiardo e dall’altro le milizie di Consalvo da Cordova e la cavalleria di Prospero Colonna. In un primo momento le soverchianti forze d’oltralpe stavano per aver ragione di quelle ispaniche, quando l’arrivo del capitano Bartolomeo d’Alviano al comando di milizie veneziane, sovvertì l’esito dello scontro. Fieramosca era nel folto della mischia dove si destreggiò come sempre coraggiosamente. I francesi si rinchiusero nella fortezza di Gaeta, ma furono costretti alla resa nella primavera dell’anno dopo.

Dopo queste battaglie, il Fieramosca, che per essersi distinto per il coraggio dimostrato, era stato insignito del titolo di cortigiano del Re, con altri nobili, nell’agosto del 1504, si recò in Spagna non solo per ringraziare il sovrano per l’onorificenza accordatagli, ma anche come capo di una delegazione di Capuani che rivendicavano alcuni privilegi per l’antica e nobile città campana. Re Ferdinando il Cattolico non solo accordò i privilegi richiesti dalla città, ma conferì al nobile capitano il titolo di conte di Miglionico e signore di Acquara, in riconoscimento dei servizi resi e della lealtà dimostrata. Lo autorizzò inoltre a ornare il suo scudo con un leone rampante che aggredisce il giglio di Francia.

Ma queste liberalità non durarono a lungo. Con la fine della guerra, infatti, Consalvo da Cordova, frattanto nominato vicerè del Regno di Napoli, avviò un lento processo di normalizzazione e di recupero degli antichi feudatari alla corona spagnola, con l’impegno, dopo il giuramento di fedeltà ai nuovi sovrani, di restituzione di tutti i possedimenti perduti, anche di quelli confiscati anteriormente alla guerra.

Fra i danneggiati da questo provvedimento, c’era anche il nostro Fieramosca il quale restò amareggiato non tanto per la restituzione del feudo di Miglionico al suo legittimo titolare, la famiglia Sanseverino, quanto per quella del castello di Roccadevandro che suo padre aveva ricevuto da re Ferrante d’Aragona, come ricompensa della lealtà dimostrata in tanti anni di onorevole servizio. Consalvo da Cordova, a parziale indennizzo del grave danno recatogli, dispose che al capitano Fieramosca venisse corrisposta una indennità di 600 ducati l’anno, ma Ettore rifiutò sdegnosamente e quando venne il momento di rendere esecutivo il passaggio dal vecchio al nuovo feudatario, il cavaliere capuano preferì farsi imprigionare, piuttosto che subire passivamente il sopruso.

A Ettore rimase così soltanto la contea di Mignano. Egli ne restò così contrariato, che non perdonò al re di Spagna questo grave affronto, tanto che per molto tempo restò militarmente inoperoso. Il silenzio su di lui viene interrotto da due notizie. Nel 1507 lo troviamo a Capua per rendere omaggio a Prospero Colonna eletto cittadino onorario della città campana; e l’anno dopo, nel 1508, a Roma, fra gli invitati alle nozze di Marcantonio Colonna (nipote di Prospero) con Lucrezia della Rovere nipote di Giulio II. Non si hanno notizie invece della sua presenza nella battaglia di Agnadello (1509), mentre siamo informati, dai diari di Marin Sanudo, alla data 1510, di un suo tentativo di mettersi al servizio dei Veneziani, se gli fosse stata riconosciuta la condotta di 100 uomini d’armi e 100 cavalieri per sé, e altrettanti per i suoi fratelli Guido e Cesare. L’intento di porsi al servizio di Venezia era una ritorsione contro gli Spagnoli che a Napoli avevano pubblicato un bando dove si faceva espresso divieto a tutti i sudditi napoletani di mettersi al servizio della Serenissima, pena la morte e la confisca dei beni.

Due anni dopo, nel 1512, lo ritroviamo a Ravenna al servizio di Fabrizio Colonna. La battaglia, come quella di Pavia, è fra le più importanti del secolo. Vi giganteggia la figura del maresciallo di Francia, Gastone de Foix, la folgore d’Italia, come venne ribattezzato per la rapidità fulminea dei suoi spostamenti.

Ritorna ancora una volta alla mente la città di Barletta e i protagonisti della sua epica stagione, dieci anni prima, perché questo Gastone è nipote di quel duca di Nemours, sfortunato condottiero dei francesi nella battaglia di Cerignola. Ne porta lo stesso titolo, ma quale diversa statura! Ha solo 23 anni ma è il dio della guerra. Onnipresente e invitto anche in quella fatidica domenica, 11 aprile, giorno di Pasqua. Farà vincere la battaglia ai colori francesi ma lui, il comandante in capo, lo troveranno esanime al centro della pugna, dove la mischia era stata più cruenta, sfigurato da diciotto archibugiate.

Alla battaglia di Ravenna ritroviamo, col Fieramosca, molti altri protagonisti di quel teatro d’operazioni militari ch’era stata qualche anno prima la città di Barletta: fra i francesi Lapalisse, d’Aubigny e Baiardo, fra gli spagnoli Fabrizio Colonna e Pedro Navarro. Dei tredici cavalieri, col Fieramosca, erano presenti Mariano Abignente, Guglielmo d’Albamonte, Brancaleone al servizio del Colonna, Capoccio di Spinazzola, Fanfulla da Lodi e Romanello da Forlì al servizio del duca di Termoli.

Che Fieramosca abbia effettivamente combattuto a Ravenna e che vi sia stato anzi gravemente ferito, sarebbe confermato ancora dai diari di Marin Sanudo che, a quell’anno e in quel mese annotò che il nobile capitano Fieramosca da Capua, reduce dalla battaglia di Ravenna, dove era stato ferito, per conto della Signoria era stato visitato da Andrea Arimondo Savio, uno dei più noti dottori di Venezia; quindi ospitato, per il tempo della sua convalescenza, dalla nobile famiglia spagnola dei Bessalù, alla quale era stato raccomandato. Dopo la guarigione raggiunse Ancona, dove si sarebbe messo al servizio del vicerè di Napoli, Raimondo de Cardona.

Da questo momento in poi ne perdiamo le tracce, salvo che per un invito che avrebbe ricevuto da Re Ferdinando il Cattolico, a cui forse doveva rimordere la coscienza per il modo in cui aveva trattato il nobile cavaliere capuano. Giunto a Valladolid, dove in quel tempo i sovrani tenevano corte, ammalatosi gravemente, qui la morte lo colse il 20 gennaio del 1515. Aveva solo 39 anni.

Vuole la tradizione che il suo corpo sia stato sepolto in una chiesa della piccola cittadina iberica, con una iscrizione che avrebbe paragonato il nostro eroe all’Ettore troiano, unitamente al rammarico che fosse morto di una banale malattia, anziché su un glorioso campo di battaglia. Ma nel 1844, quando la città di Capua ne reclamò le spoglie, esse non furono più ritrovate. Era passato troppo tempo perché si potesse risalire al nome della chiesa, all’iscrizione sulla lapide e al ritrovamento del corpo dell’eroe capuano. Renato Russo

(1 febbraio 2018)

|

|

Una fantasiosa ricostruzione di Ettore Fieramosca di Antonella Palmitessa |

Il Gran Capitano Consalvo da Cordova |

|

|

Prospero Colonna |

Ferdinando II il Cattolico (1452-1516) |

|

|

Ferdinando II d’Aragona detto Ferrandino

(1467-1496) |

La battaglia di Cerignola |

|

|

|

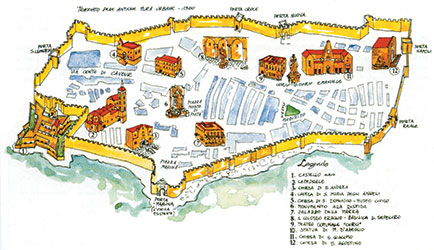

La cinta muraria e i principali monumenti di Barletta in una ricostruzione di Palma Cannito |

<< vai all'indice del canale |