La sala del Consiglio Comunale

Oggi lunedì 19 marzo 2018, in via Zanardelli, si svolgerà la cerimonia inaugurativa della nuova sala del Consiglio Comunale di Barletta. Questo trasferimento ci induce a tornare indietro nel tempo per ricordare in quali altri luoghi venisse esercitato il governo della città e quindi dove si tenessero le sedute del Consiglio Comunale (ma questo solo dopo gli Statuti aragonesi del 1466). Sotto i Normanni e gli Svevi il governo della città era ubicato nel palazzo del Giustizierato, nel convento di S. Stefano (oggi S. Ruggero) sede del Giustiziere (sotto i Normanni) e del Camerario (al tempo degli Svevi).

Sotto gli Angioini, come sede degli uffici governativi, fu utilizzato anche il castello; è del 28 marzo del 1291 un rescritto di Carlo II col quale il sovrano ordina ai Provveditori (Receptores et Expensores) di accelerare i lavori del Palazzo regio del castello di Barletta (palatium regii Castri Baroli).

Solo gli Statuti aragonesi promulgati nel 1466 da re Ferdinando I d’Aragona, introdussero l’Assemblea dell’Università (l’odierno Consiglio Comunale) disponendo l’elezione di 72 componenti. Elezione che comportò la scelta di un luogo dove riunirsi per discutere e deliberare.

Questo ordinamento comunale, voluto dal re Ferdinando d’Aragona, ad tollendos omnes abusus, ad inducendum pacis et iustitiae cultum, ad bonos mores et laudabiles consuetudines consevandas, è generalmente considerato il primo ordinamento di una Universitas del XV secolo in Puglia. Così da questo ordinamento apprendiamo che il Consiglio dell’Università (l’odierno Consiglio Comunale) era composto da 72 consiglieri di cui 24 nobili, 24 artigiani e 24 mercanti. Dei 72 Consiglieri ogni trimestre si eleggevano sei priori (gli odierni assessori), di cui due nobili, un mercante e tre popolari. I loro nomi erano estratti a sorte. Nel mese di agosto i priori così designati, facevano a loro volta estrarre a sorte, da un bambino, il nome del Sindaco che - come il Consiglio - durava in carica un anno, dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Quindi si eleggevano i Magister datiarum, 4 Catapani addetti all’annona, 4 Erari o esattori, 2 Ambasciatori (uno nobile e l’altro plebeo), il Notaio che svolgeva le funzioni di un Cancelliere per gli atti dell’Università, la cui attività era controllata da un Capitano regio, diretto rappresentante della Corona. Ma dove si incontravano gli amministratori della città?

In un primo momento gli organismi dell’Università (Sindaco, Priori ed Eletti, cioè l’attuale Consiglio Comunale, allora chiamato Decurionato) si riunivano in ampie sale di abitazioni cittadine (i palazzi del tempo ne avevano di molto grandi) su disposizioni prescritte dagli articoli 75, 76 e 86 degli “Statuta Terre Baruli”, a spese del governo. Successivamente le assemblee degli Eletti cominciarono a tenersi e a deliberare nella chiesa e nel convento di S. Maria Maddalena (oggi S. Domenico). E lì infatti il Consiglio si riunì quando - avuta notizia della vittoria dei cavalieri italiani - organizzò le cerimonie per i festeggiamenti della Disfida. L’archivio - invece - era tenuto in un locale del Santo Sepolcro, nella camera sulla sacrestia, alla quale si accedeva dalla porticina posteriore aperta nell’abside di destra, su corso Garibaldi. Ne è restata traccia in una iscrizione lapidea su questa porticina laterale d’ingresso della chiesa, con lo stemma della città. Disposizioni confermate negli Ordinamenti del 1491.

Successivamente - fra il 1503 e il 1512 - l’Università occupò il grande palazzoin via Municipio, oggi occupato dal Comando di Polizia Municipale. La data - 1512 - era segnata su una iscrizione lapidea oggi scomparsa, nell’atrio dell’edificio, secondo quanto tramandatoci da Francesco Paolo De Leon.

La Capitanìa, invece, cioè la sede del Regio Capitano (una sorta di sottoprefettura del tempo), inizialmente occupò alcuni locali del castello. Dopo la promulgazione degli Statuti del 1466 fu deciso di assegnarli una sede autonoma e più spaziosa, così fu ordinata la costruzione di un palazzo in adiacenza alla Porta Reale, che chiudeva via della Cordoneria - oggi corso Vittorio Emanuele - all’altezza dell’attuale palazzo comunale. Il palazzo fu completato nel 1473 dal Consigliere Regio Francesco de Arenis. La sottoprefettura in seguito occuperà i locali di corso Garibaldi (angolo via Baccarini) e poi di corso Garibaldi 113, attuale palazzo Palmiotti.

Ma tornando all’Università (cioè al Comune) il suo numero varierà col trascorrere del tempo, passando da 72 fino a dodici, dopo la peste del 1656.

Per il suo funzionamento, l’Università si valeva di un certo numero di dirigenti e di impiegati, a seconda delle diverse funzioni. Riferisce F. S. Vista: “In quei tempi non v’era un esercito di impiegati, ma solo un Cancelliere, che era un notaio, quattro Jurati o Serventi, et il Trombetta. Lo stato civile, cioè le trascrizioni delle nascite, delle morti e de’ matrimoni, era impegno della chiesa, la quale ogni tanto faceva il censimento ed altre registrazioni anagrafiche”.

Anche al tempo della dominazione spagnola (dal 1504), così come abbiamo visto sotto quella aragonese, a Barletta l’assemblea cittadina (chiamata anche parlamento) era composta da 70 consiglieri di cui 26 nobili e 44 fra comuni cittadini e mercanti. L’assemblea eleggeva a scrutinio segreto il Sindaco e i Priori, di cui due nobili, tre cives ed un mercante.

A partire dal 1563 il Consiglio comunale venne convocato nel salone del primo piano del Palazzo di via della Corte (oggi via Municipio). E in quella sede si riunì il consiglio comunale a partire dal 1563, sino al 1769 quando, essendo l’immobile caduto in rovina, trasferì la sua sede nella chiesa sconsacrata di S. Antonio de Baruli, in Piazza Plebiscito.

Il palazzo comunale (di via Municipio) fu ricostruito in forza di una delibera del 7 gennaio 1797 con la quale il sindaco proponeva di completarlo “perché dopo avere speso 10.000 ducati, era ancora incompleto… trovandosi ancora senza finestre e vetrate, né lastricato”. Si ha nuovamente notizia di una riunione del Consiglio in data 30 agosto 1803, anche se l’edificio non era del tutto ultimato.

Il progetto del restauro del palazzo fu dell’arch. Giuseppe Gimma di Bari, mentre l’ing. Giuseppe Chiarielli progettò l’aula consiliare e Francesco Sponzilli la scala a due rampe, costruita nel 1841. Il progetto originario prevedeva un solo piano: il secondo fu infatti elevato solo verso la fine dell’Ottocento. Il pianterreno ospitò le carceri sino al 1819; fu poi sala di spettacoli sino al 1872, sede della tipografia comunale assegnata in comodato gratuito per cinque anni a Valdemaro Vecchi (il famoso editore del “Circondario di Barletta” e della “Rassegna Pugliese”).

Il piano superiore, dopo essere stato ancora sede del Municipio sino a metà degli Anni Cinquanta e poi della Pretura, venne destinato a sede del Comando di Polizia Municipale. Dal 1984 fu sede della Camera di Commercio.

Gli aumentati compiti del Comune resero via via più inadeguate le vecchie strutture, cosicché gli uffici comunali tra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, ebbero sede anche nel Palazzo Bonelli, di fronte alla chiesa del Purgatorio, dove sono rimasti sino al 1964, quando furono trasferiti di fronte al Teatro Curci, nella sala di lettura della Biblioteca Comunale. Quella sala un tempo destinata, originariamente, a sede del Museo Civico, a Pinacoteca dei quadri del De Nittis (non tutti, una selezione) venne quindi – dal 1896 – utilizzata come Biblioteca Comunale diretta dal bibliotecario Benedetto Paolillo, fino a quando nel 1929, il Museo-Pinacoteca non fu trasferito nei locali di S. Domenico e quella sala fu destinata solo a Biblioteca Comunale. Fino al 1990 quando fu trasferita nel torrione sud-est del Castello, detto dell’Annunziata.

Da quando la Biblioteca Comunale fu trasferita nel Castello, il grande salone venne destinato ad esclusivo uso di “sala consiliare” utilizzata estemporaneamente anche per incontri culturali. Fino a marzo del 2018. D’ora in poi anche questa diventerà, come le precedenti, una pagina di storia del passato.

Renato Russo

(19 marzo 2018)

|

|

1. Ferdinando I d’Aragona |

2. Ricostruzione della Sala del Consiglio Comunale nel XVI secolo (stampa dell’epoca) |

|

|

3. Palazzo del Pretorio (1473) |

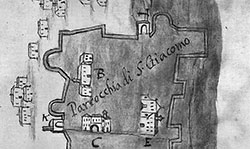

4. Palazzo Pretorio (lettera C), costruito nel 1473, come sede del Governo della città, rappresentato in un’antica pianta del 1781 (da F. P. De Leon) |

|

|

5. Veduta di Barletta, stampa del XVI sec. |

6. Il Palazzo del Comune, dai primi anni del ‘500, era ubicato su via della Corte. |

<< vai all'indice del canale |