Reichlin dieci anni in Puglia

fra Bari e Barletta (1963-1973)

Proveniente da Roma dove – giovane, colto e intellettuale – aveva diretto per sei anni l’Unità (1957-1962), a contatto con la base dei lavoratori, sia nel mondo dell’agricoltura come in quello industriale, maturò in Reichlin, nel decennio pugliese (1963-1973), la conoscenza dei reali problemi del Paese.

“Fu in Puglia che mi feci un’idea meno astratta delle istituzioni e scoprii che grigia è la teoria mentre verde è l’albero della vita” |

Nell’articolo che, all’indomani della sua scomparsa, abbiamo dedicato a Reichlin ricordando lo speciale rapporto che lo legava a Barletta (Gazzetta del Mezzogiorno, 23 marzo), abbiamo appena sfiorato il periodo ch’egli passò a Bari (dal 1963 al 1973), come segretario regionale del PCI, un periodo in cui più intensi si fecero i suoi rapporti con Barletta. Ma perché a Bari, e perché quell’incarico? Un ridimensionamento, rispetto al ruolo che aveva esercitato a Roma fino a un anno prima, come direttore dell’Unità” (dal gennaio 1957 al marzo 1962). In verità Togliatti, che quel compito gli aveva affidato, ce l’aveva poi rimosso come conseguenza della sua condivisione della posizione politica dell’eretico Pietro Ingrao, che quell’incarico aveva assolto prima di Reichlin. Al suo posto avrebbe nominato Mario Alicata e Reichlin – dopo un anno di penitente attesa – era stato esiliato a Bari. Vi avrebbe soggiornato – come abbiamo visto – per dieci anni, nel corso dei quali, alternando la sua presenza fra Bari e Barletta, avrebbe maturato la sua preparazione politica, misurandola però, come spiegherà in seguito, sui parametri dei problemi reali del Paese, a contatto col mondo del lavoro, della disoccupazione, della emigrazione dai campi verso il mondo industriale del Nord (basti pensare alle migliaia di pugliesi che emigrarono in quegli anni verso la FIAT di Torino).

A Barletta

Naturalmente fu quello il periodo in cui più frequentemente Reichlin frequentava Barletta, spesso accolto nella storica sede del PCI in via Nazareth 29 dove non mancava di incontrare i dirigenti del partito (Borraccino, Conenna, Corcella, Dambra, Del Vecchio, Matteucci, tutti della vecchia guardia). In occasione dei congressi nazionali, con l’autorevolezza che gli veniva dal ruolo che ricopriva, era lui che presiedeva le pre-assemblee che eleggevano i delegati per Roma. E fu nella sua funzione di segretario regionale, che nel ’68 fu capolista del PCI, eletto alla Camera dei Deputati della Circoscrizione Bari-Foggia. E i suoi comizi, molto seguiti, riempivano ora piazza Caduti ora piazza Roma e in questo caso la piazza era affollata di contadini e di braccianti che ci sostavano fin dalle prime ore del pomeriggio, alla ricerca dell’ingaggio per la giornata lavorativa dell’indomani.

Racconta Peppino Caldarola: “Quei comizi erano - per la densità del loro contenuto - vere lezioni universitarie e gli argomenti trattati, anche i più complessi, erano semplificati dalla sua capacità di renderli comprensibili; e all’indirizzo degli avversari politici mai un insulto ma pacati ragionamenti sulle loro opinioni e mai offese alla persona, il che rendeva il confronto, privo di asprezze polemiche, più costruttivo”.

Di tanto in tanto fanno capolino, negli scritti di Reichlin, dei riferimenti a Barletta, come quelli sul saggio La Puglia che vogliamo (Editori Riuniti, 1974), oppure questo breve passo da Il midollo del leone (Laterza, 2010), una nota di costume che l’autore menziona come riflessione generalizzabile ad altre realtà pugliesi. “A Barletta - il mio paese - fino agli anni Quaranta non c’erano nemmeno i negozi. Le donne facevano il pane e il resto veniva dalla campagna, i bambini giravano scalzi e la carne era quasi sconosciuta. Poi, in pochi anni, Barletta è diventata una città moderna che esporta scarpe in tutto il mondo e i nuovi ricchi girano in Mercedes”.

Ricorda Michele Cantatore, genero di Domenico Borraccino: “Un giorno mio suocero mi pregò di accompagnarlo alla stazione per prendere l’on. Reichlin il quale, nell’attesa del primo appuntamento del mattino, ci pregò di accompagnarlo al cimitero dove andò a visitare la Cappella della sua famiglia (Reichlin-Parlender) ma anche quelle dei Perfetti e dei Manuti” famiglie imparentate con i Reichlin.

Racconta Tonino Rizzi, in quegli anni giovane esponente della Federazione Giovanile Comunista: “Quando l’on. Reichlin veniva a Barletta io andavo a prenderlo alla stazione. Pernottava all’Hotel Artù e cenava di solito presso l’Antica Cucina (piatto preferito, “favette e cicorie”). Al mattino, uscendo dall’albergo, si sedeva su una delle panchine del giardino del Castello a leggere i quotidiani (oltre all’“Unità” anche “Repubblica” e il “Corriere”), in attesa ch’io passassi a prelevarlo per portarlo in giro nelle ore libere dai suoi impegni. Ricordo che una volta l’accompagnai a casa del cugino Vincenzo Lauro in via Geremia di Scanno (da quella casa affioravano ricordi di lui bambino, infatti il padre di Vincenzo, Gennaro, era fratello della madre Elisabetta Lauro).

Lo interessavano specialmente i luoghi del lavoro, come l’assembramento pomeridiano dei contadini in piazza Roma, ma anche la villa in viale Marconi dove il padre aveva impiantato la sua attività di viticultore, mentre la famiglia occupava il villino di fronte. Una volta ricordo che lo accompagnai a visitare la nuova Cartiera costruita nel 1965 e un’altra volta andammo alla Montecatini che dagli inizi degli anni Settanta viveva una crisi che l’avrebbe portata alla chiusura (1976). Anche se il periodo della sua maggiore frequentazione a Barletta fu quello del decennio 1963-1973, pure in seguito Reichlin non avrebbe mancato di affacciarsi, specialmente in occasione delle votazioni politiche, quando era capolista per la circoscrizione Bari-Foggia.

Erano gli anni della nascente formazione del movimento giovanile cittadino, (ma a Barletta non erano pochi i giovani iscritti al “Manifesto”) e Reichlin, omaggiato dai maggiorenti del partito, non faceva però mistero di essere più attratto dal nostro fervoroso entusiasmo giovanile. Ma non fu sempre così, come in occasione della consultazione referendaria del 1991, quando si doveva decidere se appoggiare o meno la mozione del segretario nazionale Achille Occhetto di modifica della sigla PCI in PDS, con tutto quello che quel cambio avrebbe comportato. L’assemblea - introdotta da una relazione del segretario regionale Michele Magno e allestita nella galleria del Teatro “Curci” - fu animata da un vivace dibattito fra Reichlin fautore della linea politica nazionale, e noi della Federazione giovanile (Franco Dambra, Lello Montenegro, Rino Di Candia, Santa Scommegna, Giorgio Maracino ed altri) favorevoli alla mozione antagonista”.

Ogni tantoReichlin era ospite in qualche presentazione di libri, talvolta suoi, come quando, nel 2002, introdotto da Giuseppe Vacca, dall’editore Diego De Donato e da Aldo Vittorini, presentò a Barletta, nel Punto Einaudi, Il silenzio dei Comunisti (di cui lui stesso era coautore). Era l’esame di coscienza di tre vetero-comunisti (lui stesso, Miriam Mafai e Vittorio Foa) che avevano convenuto di mettere in discussione la propria esperienza politica fra consuntivo del passato e prospettive del futuro.

In Puglia

Nel decennio trascorso in Puglia, anche perché segnato da una epocale emigrazione verso il Nord con tutti i suoi risvolti economici, sociali e politici, Reichlin mise al centro del suo impegno culturale l’approfondimento della “Questione meridionale” alla quale dedicherà una eccellente monografia: Dieci anni di politica meridionale: 1963-1973 (Editori Riuniti, 1974) che lo mise in luce a livello nazionale, nella quale riassumeva l’esperienza di segretario regionale del PCI, formulando nuove idee per un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno.

“Anche i rapporti fra i partiti contavano in Puglia, - ricorda Reichlin - ma dedicavamo la maggior parte del tempo e molta fatica a organizzare il “movimento”: rompere le gabbie salariali, abolire i vecchi patti colonici, creare cooperative, lottare per l’irrigazione del Tavoliere, capire l’emigrazione al Nord. Al tempo stesso eravamo assillati dal problema culturale, nella Puglia di Aldo Moro. Uscire dall’isolamento, non farci schiacciare dal corporativismo economico, metterci nella condizione di conquistare la gioventù intellettuale che occupava le università e le case editrici e - al tempo stesso - penetrare all’interno della gigantesca acciaieria di Taranto. “Fu lì in Puglia - ricorda ancora Reichlin - che mi feci un’idea meno astratta delle rivoluzioni e scoprii che ‘grigia è la teoria mentre verde è l’albero della vita”.

E lì, da Bari, da questo punto di osservazione, un periscopio periferico, che Reichlin comincerà a porsi il problema della nascita e quindi della incidenza di un partito riformista del Mezzogiorno.

E intanto, non dimenticando di essere un giornalista, fondava e dirigeva il periodico “Puglia nuova”. A Bari si legò d’amicizia con Arcangelo Leone de Castris, con Vito Laterza e con alcuni giovani promettenti intellettuali della Federazione giovanile: Giuseppe Vacca, Peppino Caldarola e Franco Cassano.

“Giuseppe Vacca, - ricorda - era l’animatore di qualcosa di più di un circolo culturale a cui facevano capo un gruppo di giovani intellettuali: Franco De Felice, Franco Cassano, Mario Santostasi, Biagio De Giovanni, formatosi fra l’Università e Casa Laterza. Lo scopo temerario era quello di ripensare l’identità del PCI. Si sentivano epigoni del grande pensiero storicistico italiano, di Vico, Spaventa, Labriola, soprattutto nello storicismo assoluto di Antonio Gramsci.”

Racconterà Peppino Caldarola di quegli anni, nei quali era un giovane militante della sinistra giovanile comunista barese. “Voleva conoscerci, parlare, ascoltare. Molti di noi, anni dopo, si iscrissero per la prima volta al PCI. Io penso che sia stato un vero maestro. Non solo il “mio” maestro, ma un vero maestro per tutti noi, modello di esempio per la sua estraneità alle lotte di potere. La sua superiorità intellettuale era fondata sulle idee che metteva in circolo attraverso i suoi scritti e sulle relazioni con militanti di varia ispirazione, sempre alieno dalla tentazione di affiliazioni a correnti di partito”.

Tornando a Roma, dove Berlinguer gli affiderà prima la direzione del settimanale “Rinascita” e poi gli restituirà la direzione dell’“Unità”, Reichlin darà alle stampe la sua monografia sui Dieci anni di politica meridionale: 1963-1973, di cui abbiamo detto.

Di Reichlin noi conserviamo lo stereotipo di un intellettuale colto e ideologicamente preparato, raffinato elegante incisivo scrittore di problematiche sociali e politiche, ma la vertebratura di questo libro, scritto in quegli anni in cui il suo impegno era dispiegato in prima linea, ancora oggi attualissimo, investiva tutte le grandi problematiche sociali di quella intensa stagione politica: la crisi agricola, le fabbriche e la lotta degli operai, la riforma strutturale della società, ma soprattutto la prospettiva del miglioramento della condizione della classe operaia del meridione vista non in un’ottica astratta e velleitaria, ma concreta e con la prospettiva di una saldatura fra mondo economico e mondo culturale, con una particolare attenzione verso quello giovanile. Non è senza significato che l’ultimo capitolo, intitolato “Per un’analisi della gioventù meridionale”, si concludesse con un invito ai giovani, ai quali raccomandava di discutere su tutto: su libertà, lavoro, progresso, socialismo , ma - pur nella diversità delle idee - soprattutto nella salvaguardia di quel valore essenziale ch’era l’unità. Un triste premonimento, quella mancanza di unità del Partito che avrebbe rattristato i suoi ultimi giorni di vita.

Renato Russo

(22 aprile 2017)

|

|

|

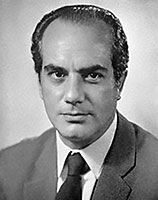

| Reichlin giovane segretario regionale del PCI a Bari |

Barletta, 1° maggio inizio anni Sessanta. Un comizio in piazza Caduti: oratore Franco Conenna. Dinanzi al palco un quadro con l’effigie di Di Vittorio |

Barletta, Hotel Artù, fra la Cattedrale e il Castello, dove Reichlin dimorava quando veniva a Barletta |

|

|

| Barletta 24 aprile 2014, Palazzo della Marra. Da sinistra Gilda Binetti, Enzo Lavarra, Alfredo Reichlin, Gero Grassi e Pasquale Cascella, in piedi Raffaella Salerno Porreca (FOTO GIOVANNI FERRINI) |

Un gruppo di militanti del P.C.I., durante una manifestazione. In primo piano, al centro, riconoscibili, Gammarota e Borraccino |

|

|

|

| Barletta 24 aprile 2014, Palazzo della Marra. L’on. Alfredo Reichlin con il sindaco Pasquale Cascella (FOTO GIOVANNI FERRINI) |

Durante i dieci anni in cui fu segretario regionale del PCI in Puglia, Reichlin veniva spesso a Barletta |

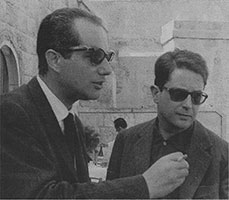

Alfredo Reichlin e Vito Laterza a Bari negli anni Sessanta |

|

|

<< vai all'indice del canale |